싱가포르에 가면 기회가 될 때마다 STPI를 방문하곤 한다. STPI는 판화공방, 워크숍, 레지던시, 전시장이 함께 있는 복함공간으로 세계적인 작가들을 초대해서 작업을 하면서 작가들의 작업에 맞춰 다양한 실험을 모색하여 새로운 프로젝트들을 소개한다. 그간 보았던 전시 중에는 히로시 스기모토와 양혜규읲 ㅡ로젝트가 가장 기억에 남는다. 사진작가인 스기모토는 에르메스와의 협업으로 실크 스카프를 만들었었고, 양혜규는 향신료 냄새가 나는 종이에 판화작업을 했던 것으로 기억한다. 실크스카프는 그렇다 치고, 향신료 종이와 판화는 무슨 상관일까. 사실 STPI를 다시 보게 한 것은 바로 그 양혜규의 종이였다. STPI에선 작가를 초청해 레지던시 프로그램을 하면서 전문 테크니션들이 작가가 제안한 내용을 구현하는데 최대한 협조한다는 것이었다. 어쩌면 그것이 판화 공방으로 그들이 명성을 지키는 방법인지도 모르겠다 생각했다.

늘 그렇듯 전공자가 아니면서 뭔가를 언급하는 것은 늘 조심스럽다. 필자는 판화 전공자가 아니다. 하지만 미술현장에서 일하는 1인으로서 동시대 미술현장에서 판화의 입지가 무척이나 협소하고, 꽤나 애매하다는 정도는 알고있다. 각 미술대학에서 판화과가 없어지는 것만 보더라도 상황은 짐작이 간다. 제대로 된 판화공방이 거의 없다 해도 과언이 아니고, 판화의 다양한 기법들을 학습하거나 실험해볼만한 곳도 없다. 이따금 STPI가 부러운 이유다.

그리고 이것이 바로<The Thith Print>를 유심히 보게 되는 이유다. <The Thith Print>는 한국과 싱가포르를 오가며 활동하고 있는 기획자 이승아가 주축이 되어 다른 한국의 기획자들과 함께 기획팀을 만들어 진행하는 소위 “판화”전시다. 판화 전시라고 하면 자칫 진부하게 여겨질 수 있겠지만, 이 전시는 조금 다르다. 이승아가 미디어아트 작업을 하는 작가이기도 해서 그런지 모르겠지만, <The Thith Print>는 판화에 대한 단순한 기술적 실험에 그치지 않고, ‘판화’라는 장르의 개념을 좀 더 확장시키고자 했다.

토탈미술관에서 열렸던<The Thith Print>(2014) 첫 번째 전시에서는 기존 판화의 특성이라 할 수 있는 에디션 개념에 반하는 모도프린트, 그리고 전문 판화 작가가 아닌 작가들의 프린트 작업들을 소개했다. 그리고 이번 도잉아트에서 열린 두 번째 전시<호모 아키비스트;작가의개입>은 “데이터의 기록”그리고 “아카이빙”이라는 측면에 주목했다. ‘판화’를 어떻게 규정하는지에 따라 이견이 있을 수 있으나 판화가 예술 장르로 자리매김하기 훨씬 전부터 ‘판화’는 데이터/정보와 지식을 기록하고, 정리하고, 배포하는데 크게 이바지 했다는 점을 볼 때 흥미로운 주제라고 생각된다. 다만, 전시 규모나 성향으로 볼 때 다소 과한 느낌의 제목처럼 느껴질 수도 있으나, 19명의 작가들의 작업을 꼼꼼히 살피면서 기획자의 의도를 짐작해 본다면, 이 역시 전시를 보는 재미를 더해줄지도 모른다.

실제로 이 전시에서는 ‘작가의 개입’이라는 부제에 걸맞게 참여 작가들의 성향과 장르적 특성에 따른 다양한 주관적인 해석이 돋보인다. 회화 작가인 이세현과 홍경택은 기존의 회화 작업을 프린트와 ‘함께’보여주었다. 잘 알려저 있듯 하나의 대상의 여러 각도에서 촬영하여(데이터의 총합) 그것을 다시 하나의 입체로 재구성하는 권오상의 작업은 그동안 사진과 조각이라는 맥락에서 주로 보여젔으나 이번 전시에서 ‘프린트’라는 또 다른 레이어를 입으면서 새로운 해석의 여지를 열어주었다. 유사한 맥락에서 림 셍겐의 AR(증강현실)작업은 다지털 프린트와 디지털 기술을 합성하여 만들어 내는 또다른 AR의 상황을 관람객에게 제시하며 과연 동시대에 ‘판화’ 혹은 ‘프린트’를 어디까지 열린 개념으로 보아야 할 것인가를 질문한다. 이외에도 데이터를 수집하여 LP턴테이블 형식으로 재구성한 이준의 작업을 비롯한 무수한 드로잉 데이터의 함축적 이미지를 보여주는 김신일, 다양한 시간의 층위가 한 장의 사진에 압축적으로 들어가 있는 김도균 등 다양한 작업들을 소개했다.

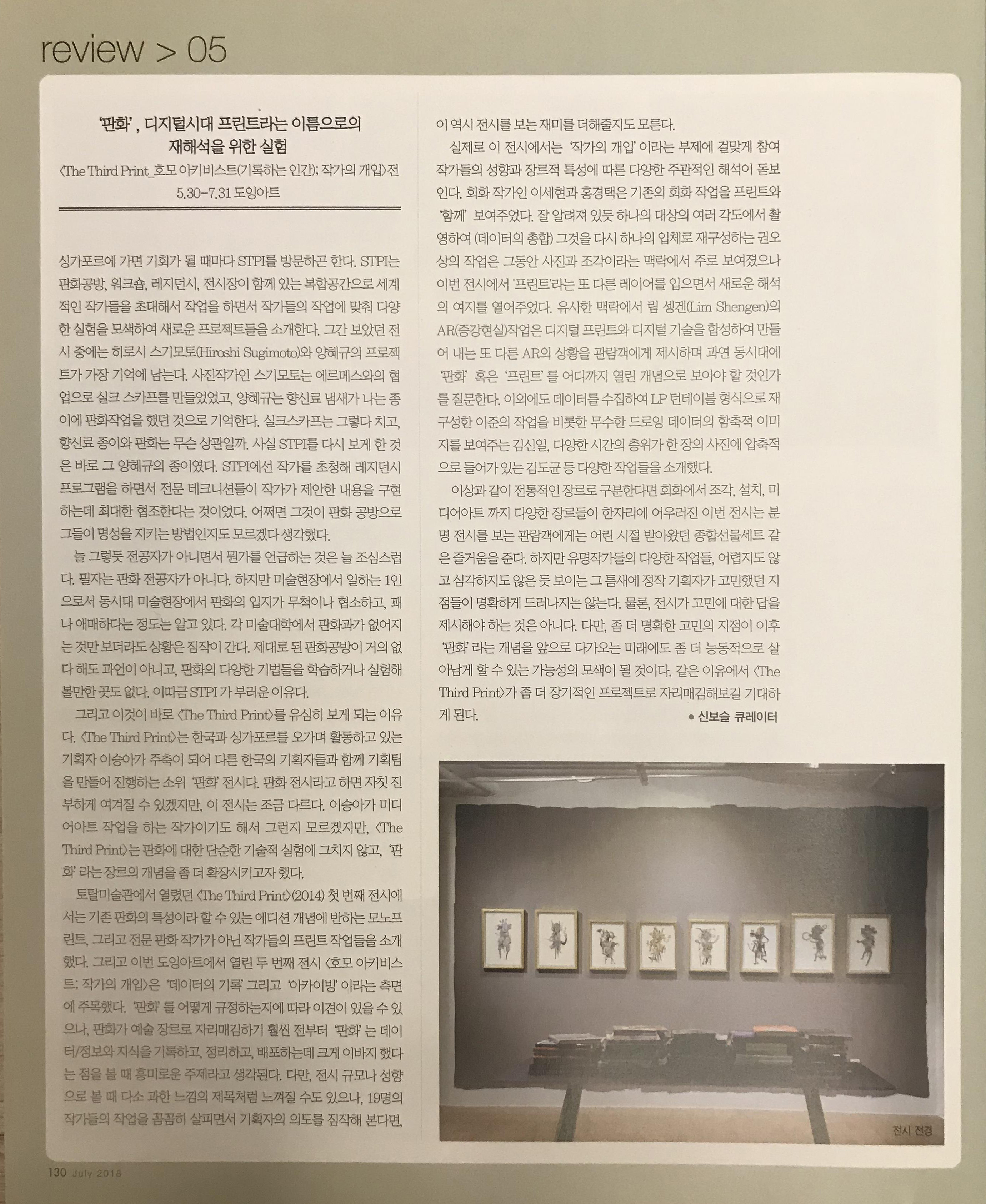

이상과 같이 전통적인 장르로 구분한다면 회화에서 조각, 설치, 미디어아트 까지 다양한 장르들이 한자리에 어우러진 이번 전시는 분명 전시를 보는 관람객에게는 어린 시절 받아왔던 종합선물세트 같은 즐거움을 준다. 하지만 유명작가들의 다양한 작업들, 어렵지도 않고 심각하지도 않은 듯 보이는 그 틈새에 정작 기획자가 고민했던 지점들이 명확하게 드러나지는 않는다. 물론, 전시가 고민에 대한 답을 제시해야 하는 것은 아니다. 다만, 좀 더 명확한 고민의 지점이 이후 ‘판화’라는 개념을 앞으로 다가오는 미래에도 좀 더 능동적으로 살아남게 할 수 있는 가능성의 모색이 될 것이다. 같은 이유에서 <The Thith Print>가 좀 더 장기적인 프로젝트로 자리매김해보길 기대하게 된다. 〮신보슬 큐레이터

![[기사] 퍼블릭아트 7월호, 디지털시대 프린트라는 이름으로의 재해석을 위한 실험](https://dohingart.com/wp-content/uploads/2018/08/퍼블릭아트_표지_썸네일.jpg)